-

From Issue 117

-

- Editor’s Letter On the Other Side of Fear

- One On One Tuan Andrew Nguyen on Daniel Joseph Martinez

- The Point Remember when contemporary art solved the climate crisis?

- Profiles Chloe Suen

- Features Will It Return?

- Reviews Martha Atienza

- Reviews Phantom Plane: Cyberpunk in the Year of the Future

- Table of Contents

- Web Exclusives

- Archive

- Subscribe

R

E

V N

E

X

T

黃永砯,《海蛇》,2012年,鋁和鐵造的永久性裝置,125×4×4 米。「Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire」現場照,法國聖布列溫萊潘,2012年。照片由Gino Maccarinelli / LVAN攝影。影像由藝術家及 Le Voyage à Nantes;kamel mennour(巴黎/倫敦)惠允使用。© ADAGP Huang Yong Ping

在當代,失而復得的藝術品很少。在這些傳奇的作品中,羅伯特·史密森(Robert Smithson)位於美國猶他州大鹽湖的《螺旋碼頭(Spiral Jetty)》(1970年)無疑是最著名的,而且現在仍然籠罩至一片神秘之中。被水淹沒了數十年的螺旋形石頭和泥漿同時是烏托邦和反烏托邦的豐碑,也是人類戰勝自然和我們屈服於熵的見證。該作出現的半個世紀後,在大西洋另一頭,黃永砯的《海蛇(Serpent d’Océan)》(2012年)復活了回歸的奧秘;與此同時,又開創了關於熵的不可阻擋之力的新傳奇。如此情況下,傳奇既指自然界,也指人類社會。更準確地說,這種化身代表了熵變量如何與自然 ── 包括動物和人類 ── 融合並改變自然。因為文明將地球帶入了人類世時代,也讓我們猜測「後人類」的含義,以及未來將會帶來什麼。

《海蛇》是用鋁鑄成的巨大蛇形骨架,長130米,它的刺肋被移植在法國海岸線的聖布列溫萊潘海灘附近。伴隨着潮汐的節奏,巨蛇交替地沉浸在大西洋中,每隔幾個小時重新出現一次。如同潮水一樣,它無限次地退後又返回。在觀賞作品時,人們不禁會問:這條蛇從哪而來?它為甚麼會身處海洋與盧瓦爾河交彙的河口呢?它以後會到哪去?無論是人類、動物還是無機物質,它們都有一個明顯的相似之處 ── 移民的身影。隨著時間的流逝,海蛇的「身體」或骨骼會受到侵蝕,但同時也會長出新的海洋物種皮膚。如同活着的化石一樣,它證明了新的地質層的形成,儘管它只是人造的「動物」。雖然它從未擁有過真的皮膚和肉體,但通過這些積累和磨損的過程,這具骨骼現在有了屬於自己的生命週期。

黃永砯,《世界劇場-橋》,1993–95年,由金屬及木頭製的籠子、巴黎切爾努斯基博物館藏品中的青銅、烏龜、蛇、昆蟲,10.4 × 3.2 × 1.8米。「Galerie des Cinq Continents」展覽現場照,國立非洲和大洋洲藝術博物館,巴黎,1995–96年。影像由紐約所羅門·R·古根漢美術館惠允使用。© ADAGP Huang Yong Ping

這個項目以及黃永砯的大部分作品的核心都信奉信「改變就是規則」,強調運動、遷移、轉變和蛻變(metamorphosis)就是生存的本質。如同蛇,它不斷地移動;雖然充滿活力但卻視乎隱形;並且定期通過蛻皮來改造自身 ── 完美地代表了這種「存在的真相」。黃永砯認為悖論和不確定性是理解世界的終極方式。他認為人類和其他「生物」,包括動物、植物和所有自然元素之間的界限是毫無意義的,因為命運是我們無法控制的。他總是對蛇的「生存方式」或生命週期深深著迷,並探索了其象徵的複雜含義和影響 ── 通常代表着超自然的和神奇力量,受某種邪惡的存在所困擾。作為主題和符號,蛇穿越了無數的文化、時代和信仰體系,從古代中國、古代埃及、猶太基督教到印度各教派,而如今則可以用於喚起各種情況 ── 從特定的地緣政治現實到全球資本主義等。

黃永砯對蛇的迷戀始於一個受社會和地緣政治事件啟發的特定項目。1993年,位於俄亥俄州立大學韋克斯納藝術中心,他在美國實踐的第一個項目中揭露了由走私者向美國販運的「非法」中國移民的命運。該裝置帶有一個巨型繩網陷阱。在藝術家的母語,福建方言中移民被稱為「人蛇」,而販運者則被稱為「蛇頭」。自此以後,他將蛇的形象作為主要角色融入了他的作品中,且大部分以骨架的形式出現。

黃永砯的作品中至少有二十三件都使用了蛇的形象。從以下一系列精選的作品名單中,可以揭示出他從此形象中得到的聯想;這要從《人蛇(Human Snake)》(1993年)開始,它譴責了美國對中國移民的矛盾態度。1995年,在巴黎的國立非洲和大洋洲藝術博物館 (Musée National des Arts d’Afrique et d’Océanie) 中,他在裝置作品《世界劇場 - 橋(Théâtre du Monde – Le Pont)》中引入了活蛇和其他爬行動物,用來證明所有生物都不可避免地相互消耗導致最後滅絕,才是世界共存的真理。他在1997年的雕塑作品《蛇轎(Palanquin)》中,轎車椅子上雕刻著蛻皮蛇皮和髓帽頭盔,但沒有任何人物,指出了殖民主義的最終滅亡;這件作品現在被紐約現代藝術博物館收藏。而在1999年威尼斯雙年展的法國館展出的《一人九獸(Un Homme, Neuf Animaux)》中,裝置中所代表的蛇和其他神話動物均取材於中國經典文學作品《山海經》,並預測無休止的衝突將成為世界的未來。2000年,《蟒蛇(Python)》 引入了中國的風水概念「重新配置」德國小鎮的自然環境,並在河邊安裝了木製蛇骨架。2005年,沃克藝術中心(Walker Art Center)重新引入了蛇的脊椎,讓它穿過了黃永砯職業生涯中期回顧展「占卜者之屋(House of Oracles)」的空間。2009年,黃永砯在紐約格萊斯頓畫廊(Gladstone Gallery)創作了反烏托邦式的通天塔,其竹柱支撐着蛇骨架形式的金屬結構,並邀請觀眾爬上裝置作品《蛇塔模型(Tower Snake)》。同年,他在巴黎國立高等美術學院的拱門重現了諾亞方舟,使用從大火中摧毀的動物標本製作廠所收集的動物遺骸,與蛇和其他動物一起組成了當代世界末日的景象 。

在第七屆亞太三年展上,巨大的蛇骨架在布里斯班昆士蘭美術館的《Ressort》(2012年)中再次出現。此作品曾在海洋中航行,直到出現在南半球,然後飛越了博物館的主要大廳。與此同時,與移民命運產生共鳴的《海蛇》則降落在聖布列溫萊潘參加Estuaire公共藝術節。幾年後,在南特附近的HAB畫廊展出的《Mue de Serpent》(2014年)顯示了蛇的蛻皮,令人不禁回想起《海蛇》的持續蛻變。

《蛇杖》,2014年,鋁、意大利不銹鋼,53 米。「蛇杖」展覽現場照,羅馬二十一世紀美術館,2014-15年。照片由M3 Studio攝影。影像由藝術家;羅馬MAXXI;北京紅磚美術館;kamel mennour(巴黎/倫敦)惠允使用。© ADAGP Huang Yong Ping

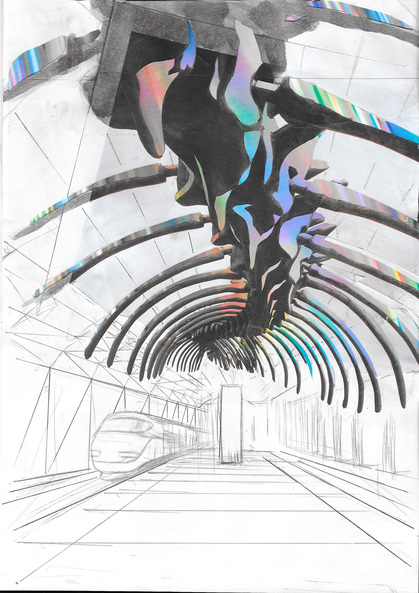

從2015年開始,黃永砯的《蛇杖》系列成為一種意識形態的象徵。在羅馬二十一世紀美術館(MAXXI)舉行的「蛇杖」個展將摩西的神杖變成了一條巨大的蛇,在羅馬是天主教教會首都的背景下,引起了對宗教教條的顛覆性解讀。2016年,他在北京紅磚美術館的「蛇杖Ⅱ」展覽中,則將蛇形造成了充滿爭議的「防空識別區」的標誌,恰恰是中國強加給鄰國和該地區有爭議領土的標記。在「蛇杖III -左開道岔」(2016年)中,毒蛇成為了中國乃至世界政治變化的象徵。最後,作品《帝國》(2016年)作爲巴黎大皇宮「紀念碑(Monumenta)」系列裝置的一部分,巨蛇化為全球化命運及其影響無所不在的象徵。當黃永砯在2019年十月意外去世時,他留下了另一個大型項目,為瑞典哥德堡新的Haga車站創作的「彩虹蛇(Rainbow Snake)」。計劃原應在幾年內完成,可最終的實現日期尚不確定。但無論如何,它也一定會保留其神話般的本質。

我們對「蛇」的真正含義或許永遠無法徹底理解,因為它總是在移動和變化。 然而,它帶來奇蹟的啟示。在評論MAXXI 2014-15年的「蛇杖」展覽中使用這種形態時,黃永砯回想起了聖經的《出埃及記》,摩西將他的手杖變成了蛇,以彰顯上帝的力量:

這條巨大的《帝國》巨蛇長近三百米,在巨大的拿破崙式雙角帽(bicorne hat)下爬過三百多個集裝箱,穿過位於香榭麗舍大街和榮軍院之間的巴黎正中軸線。蛇的不斷旅行和改造,通過探索和發現全球化的歷史根源和路線,最終揭示了全球化的矛盾力量;揭示了革命、殖民主義、跨國資本主義和當代形式的極權主義如何共同形成一個怪獸 ── 「全球帝國」。呼應哲學家Michael Hardt和Antonio Negri關於當代政治秩序的論述《帝國》(Empire)(2000年),黃永砯的蛇成為了追溯自己創造的世界的命運的警鐘。一旦「紀念碑」展覽結束,那條蛇是否消失了回到海洋?它會在何時何地再次出現?

黃永砯在幾個月前離開了這個世界,而這個問題永遠無法得到回答。但是,我們可以做最好的事情就是不要試圖回答。取而代之的是,無論何時何地,且讓我們坐在他的海蛇旁邊,等待潮水退後又再返回。

SUBSCRIBE NOW to receive ArtAsiaPacific’s print editions, including the current issue with this article, for only USD 95 a year or USD 180 for two years.

ORDER the print edition of the March/April 2020 issue, in which this article is printed, for USD 20.