-

From Issue 85

-

- Editor’s Letter Tilting Backward

- Reports Tokyo

- Reports Fast and Furious

- Profiles Melati Suryodarmo

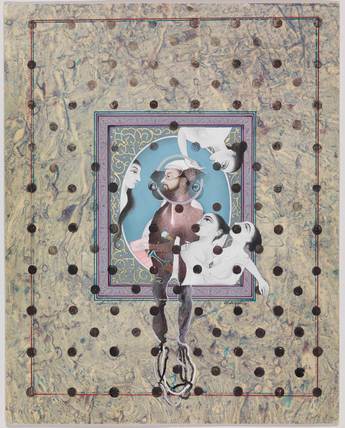

- Features Shahzia Sikander

- Features Hassan Sharif

- Reviews Light before Dawn

- Reviews The Roof Garden Commission

- Where I Work Dinh Q. Lê

- Fine Print American Law and Celebrity Culture or, Celebrity Law and American Culture

- Table of Contents

- Web Exclusives

- Archive

- Subscribe

R

E

V N

E

X

T

UNSEEN 2, 2011, HD digital projection, height: c. 30 m, at the Shangri La Center for Islamic Arts and Cultures, The Doris Duke Foundation, Honolulu, 2011. Courtesy the artist.

六月,驻美国的巴基斯坦裔艺术家Shahzia Sikander在自己位于纽约中城的工作室与亚洲协会荣誉主席、亚洲艺术学者Vishakha N. Desai见面,以庆贺Shahzia参加第11届沙迦双年展、第5届奥克兰三年展和第13届伊斯坦布尔双年展。他们的讨论关注Sikander作品的跨国性,她身份的复杂性,还有巴基斯坦当代细密画在世界的回响与她所做出的贡献。

Vishakha N. Desai: Shahzia,你曾经接受了来自世界各地的各个采访,他们多关心你的作品与其广泛的路线。这次采访,我想集中讨论地域这议题,还有关于你的作品的感知与回响,不论是在西方或是在巴基斯坦国内,然后再谈谈有关你,作为艺术家,该如何去理解你,和在今日全球化的跨国世界的背景下,人们是怎样把你定位。

好了,说得太多了!不过,我认为这是重要的是因为我确实很想知道,一个混合的身份在21世纪的第二个十年中的定义,因而在今天作品会如何被人们接受,尤其是像你这样来自欧美主流以外重要的国际艺术家。有鉴于此,我们将探讨你的创作过程,并且讨论这些作品是如何被定位和感受,以及如何被美国与巴基斯坦的人们所接受。

让我们从你最近的作品,在沙迦双年展展出的 “视差”(2013)开始说起。作品在沙迦双年展上首次展出,经过改进后,将于9月在伊斯坦布尔再度亮相。“视差”是一件异常微妙的装置作品——一个巨型三声道录像投影——但当然,你以细密画艺术家的身份入行。所以,请你可否告诉我们,这件新作品和其规模,与你最初的训练有怎样的关系,而你在沙迦的工作经历是怎样的?

Shahzia Sikander:对我来说,细密画的范围非常广阔,它不受尺幅所限——是一个释放想象的空间。“视差”实际上是一个紧凑、变化、多层的可伸展的投影,来自上百幅小绘画。作品来自我在沙迦的旅程,尤其来自开车环绕阿联酋,穿过沙漠、来回经过其海岸线的经历。在以汽车为生活方式的今天,没有什么比驾驶汽车去感受空间感更好,它使我对这片土地的地形了然于心。“视差”检视了沙迦在霍尔木兹海峡边的地理位置,和这曾是帝国航空的中途站的角色。这种靠近水、沙、石油的地理位置,当然还有围绕海上贸易列强之间的紧张局势的历史,都变成作品的视觉比赛中固态与流质表现的材料。动画中流动状态是由从“神的牧牛女(Gopis)”——印度细密画中经常出现的女神黑天的崇拜者——的图像中采集大量的头发剪影而组成。图案都转化为游离在各式各样的表现形式中一条条静态的噪音,包括海洋、水、石油、鸟群与人类迁徙的图形。

通过脱离其来源单独取用牛女的头发,我强调了它创造新关联的潜力。同样地,影片中没有任何固定的视角,它同时是在空中和在内的。对我来说,配乐中的阿拉伯语朗诵甚至不需要翻译,它传达出的情感广阔无边。这也是关于非阿拉伯语言的穆斯林民族,比如以巴基斯坦来说,阿拉伯语在那里主要以听觉的形式存在。我认为“视差”的范围是使人陷入的并且没有界限。以特定的投影机按比例拉伸,将冲破建筑的边界;若按比例缩小,则甚至可变成一种“沙迦式”色彩鲜明的手稿。

VND:你的意思是,即使在细密画中,你也不为其形式所限吗?

SS:是的,最初我将细密画当作一种概念上的创作。在80年代中到晚期,我早年在拉合尔国立艺术学院(NCA)学习时,了解到细密画,同时也知道Zahoor ul Akhalaq的绘画方法。当时他在绘画系任教,而且他的大型丙烯作品借鉴了细密画的表现手法。然而,我对细密画的兴趣是要将这媒介从内部扩大,抓紧其制作工艺、技术、精细、小尺幅和其历史背景。而且我也对它的美与华丽的插图也十分着迷。

VND:就我理解来说,从你一开始在NCA的训练起,你已经对你的作品在不同环境下的创作与接受感兴趣。那么你在沙迦双年展的作品是如何被接受?

SS:环境是非常重要的。90年代初,无论在美国或巴基斯坦,人们对我的作品的接受,都与现在的理解不同。这种情况仍在演变,而艺术世界与权力对抗在过去的十年中也在改变。“视差”在沙迦是普遍被赞赏的,这缘于其富诗意的视觉与感观效果。沙迦的南亚人口数量很多,而双年展的组织者与工作人员,或来自阿联酋和大半岛区域、或来自印度和巴基斯坦,所以在那里语言转换频繁。我对考察语言交叉混合的现象很感兴趣。我的作品中经常使用文字,将它作为一种探索关于翻译的构思的手段——翻译的语言如何与原文相联,它又如何成为原文。我发现我总沉思着这样的问题,尤其考虑到在诗词与政治之间转换的特定文字。我去年在沙迦的Khorfakkan戏院创作的作品“柏树虽然自由,但依然被花园囚禁”(2012)呼应了我的这种关注,故事关于一个受困于梦想的人。主人公是真实地在1976年从巴基斯坦到来建造戏院的一个工人。后来经过一番努力,爬升几级成为戏院经理,并在那里确切的生活了36年。这个已废弃的戏院在苟延残喘,本来是他的家、他的一生和他的最爱——他的存在和戏院的关系盘枝错节,在我眼中,这个地方慢慢步向终结,就像是对他一生劳顿的隐喻。

VND:正如这些在沙迦的装置作品一样,你的作品通常是有物质或比喻的层次,包含彼此抽离的图像与文字,然而又结合成一个视觉整体。你能否谈谈这种拆开与重组图像的过程与其含义吗?

SS:我对于文字与图像之间关系的本质,和他们产生疏离的过程,尤其是印度波斯细密画传统中的图文关系很感兴趣。细密画通常被收藏者和艺术商人从它们原先的书籍中撕下。如此便为原本包含绘画的阿拉拍文或波斯文本制造出一种分离和视觉的陌生。通常我运用乌尔都文字会带来字词错位与修订的影响。修订是一个重要的问题,尤其从文化与政治界一直重写历史的角度来说。

VND:因此,沙迦与你的作品的关系可能与伦敦或纽约完全不同,同时与90年代的伦敦与纽约也不同。我们来稍微讨论一下1990年代的纽约——当时身份政治被热议,到处都在讨论多元文化主义。有时这确实意味着人们被归为特定一类人,但也意味着有种开放的态度以许多不同的角度去看待问题——人们至少试着去参与。你如何看待你的作品在当时的美国与巴基斯坦得到的反响?

SS:我1992年来到美国,参加位于华盛顿特区的巴基斯坦大使馆举行的展览,后来留在这里在罗德岛设计学院攻读绘画与版画硕士学位。我在纽约最先的重要展览是1997年在绘画中心和同年的惠特尼双年展上举办的,然而那时我早已开始在美国其它城市办展。从1989到1997年,对我来说是对细密绘画作极端实验的阶段,就我可用这种媒介发展的许多方向奠下基石,让我可以扩展其范围,包括大型公众壁画、墙上绘画与多媒体装置,同时也开拓与其他艺术家合作的机会。

VND:我记得我曾在1993或1994年看过你的作品,那时你已开始打乱细密画中的多层技术与形式,改变中心与边界的位置,更踏出画框之外。这是否是你打破常规,并使之开放去面向性别与身份叙述的方式?

SS:那时我正在读爱莲·西苏(Hélène Cixous)、茱莉亞·克莉斯蒂娃(Julia Kristeva)和其他人的著作,我迷恋伊娃·海丝(Eva Hesse)和Amrita Sher-Gil的工作与生活。我也在研究Bhupen Khakhar还有大卫·霍克尼(David Hockney)的绘画。我的作品开始反映女权主义、性别,还有后现代身份的深入讨论。我感兴趣的有:文化符号学,包括印度教与穆斯林图像学,还有西方艺术中反经典的举措(比如矫饰主义)与众多外来美学的并置。

VND:那么,在90年代中到末期,巴基斯坦的人们如何理解你的作品中这些新的方向?

SS:由于我突然闯入了国际艺术界,象征着细密画有利可图,所以当时NCA急于研究我的作品——我迅速地进入公众视野,并且规模盛大,走进了博物馆。或许这些对我作品的探讨发生得太快——艺术界对于青春总有着这样的矛盾的着迷。较早前,在1989至1993年当我还在巴基斯坦时,我已经得到来自NCA我的导师与同学的大量支持。

VND:最初,是什么让你产生对于细密画的兴趣并选为主修?这听起来好像你的老师Bashir Ahmed很少有学生沿着他的方向走下去。

SS:那时,在NCA没人对从事与细密画的创作真正有兴趣,因此我顺理成章选择了它。我想理解当代社会对于所谓的传统艺术门类的社会建构。然而,我的立场有点奇怪,这种媒介背负着手工艺的名号,它更像“下里巴人”而非“阳春白雪”,更像插图而非纯美术,技术含量多过批判性,更传统而非前卫,如此类推。虽然受到这些极端质疑与两极分化的论术并不有趣,但若想拆解这些问题则要复杂的多。察看、想象与探索一个传统艺术门类的众多可能性让人非常兴奋,而且它的前景仍然未明确。这就是它的魅力——没人试过极端地解构细密画。我跟从Ahmed的训练是严苛的,有时差不多一天12到14个小时,但我如饥似渴地学习这门技艺,也从未忘记它的实验潜力。

VND:我记得你在NCA曾获得一项大奖?

SS:是的,我想我包揽了所有的奖项,这是学校前所未有的记录。我获得了Haji Sharif 杰出细密画奖以表彰我的论文项目,还获得了最著名的Shakir Ali想象力与远见奖。

VND:我常以为,你决定去探索细密画的那一刻,是你能选的当中较前卫的举动之一,尤其在当时南亚的教育方式高度西方化。因此对我来说,似乎你像外行人一样探索细密画传统,同时又努力不懈地追随着它。在巴基斯坦,你站在当代细密画的前沿,但听起来好像你孤军作战。这让我想到下一个问题。我知道最近在巴基斯坦有一种争论,就是你不应在巴基斯坦艺术家之列——因为你在美国住了很长时间,所以在当代细密画的处境里你并没有被纳入讨论内。那么从你的训练、你对传统绘画的投入,还有你自身所处的时代出发,你如何看待这个问题?

SS:我想说的是,在这个运动刚开始的时候,作为艺术家的我也在此时打出名堂。我刚毕业便被邀请与Ahmed一同当老师,是他第一次与他的学生一同教授。这吸引了新一批和更多学生,没有的话他们本不太可能来主修细密画,而现在他们中许多已在世界各地举办展览了。

VND:若以地区为当代细密画而定界线,其定义则非常局限。既然你现已成为国际著名艺术家,又不是巴基斯坦的文化圈的一分子,这是否你不被计算入当代细密画的历史的其中一个原因?

SS:事实要复杂的多——这完全是政治的问题。而且,这与国际知名与否再不相关。每个人都或多或少处境相同,大家都在某个时间参加这个或是那个国际艺术博览会或双年展。再者,许多巴基斯坦的当代细密画家也居住在外国。而我不被纳入近期的当代细密画书籍,无非是关于政治。

我认为,像“地方”与“世界”这流行的政治思维是具有象征性的。地方/世界的张力一直是更广泛的对话的一部分。因为我们生活在一个更全球化的资本主义体制中,所以我觉得现在它更加明显。从这个角度来看,最近越来越多的当代细密画的涌现,可以被视为对今日国际市场极端资本主义的回应。这些趋势在80年代末和90年代初还不很明显。从这个方面来说,我从事细密画发生在市场还未过分全球化的时期——让我有机会来充实这方面的创作手法。

VND:因此,就某些方法来说,有人可能会争议道:在巴基斯坦的当代细密画历史中,你既是个转型人物,又是个领军人物;因为你开始的时间早,师从于Ahmed,也加入在前十年后现代论述中极为盛行的对形式的意识批判。那么在你事业的初期,你是多变的,又由于你走在前端,所以你也是变革性的。可是,让我问一下,现在你生活在纽约,并在西方建立了事业。90年代时,典型地你被称为“生活在纽约的巴基斯坦艺术家”;而现在你则被称作“巴基斯坦裔艺术家”——你是位国际艺术家。你介意人们对你的定义吗?

SS:你说的对,我早期的作品的确是变革性的,因为我在传统与当代之间筑起了一道桥。你也可以说它是转变的,因为其他人都照着做。我在1987至1991年间在拉合尔创作的作品非常重要,主要因为作品拒绝当时主流的要求——以当代手法描绘传统习俗。我的作品挑战了既有的前提,因为加入个人的、无可翻译的、年青的可塑性、身份的变迁、动态图像的叙述与成为无尽空间的图像平面。

但我认为“地方”是一种受到污染的构想。我觉得它很有问题——因为它自私,所以它需要受到批抨。比如说,策展人游历至某处——过去的差不多十年间,越来越流行策展人去哪里“发现”些什么。这种概念很有问题。如果换过头来检视策展人的活动,他们对“发现”这个想法有某种志得意满,以及用一种几乎殖民主义的方式去察看“它者”。

VND:某程度上,那种思维指“在我发现你之前,你不存在。”这正是它背后的心态。我记得在90年代初,当我们在亚洲协会开始做关于亚洲当代艺术工作时,许多策展人致电我说:“我想去泰国,你能向我介绍两位艺术家吗?”或“我想在展览中展出几位亚洲艺术家的作品,你可以帮我出出主意吗?”最后我说:“你也会对德国艺术家这么做吗?不去研究一下那个地方,位置与它的背景吗?”我被逼到只能这样说:“我不告诉你——你亲自去那里,做些研究,然后我们再讨论吧。”再者,这种想法引发了一个问题,究竟谁是某地“真正的”艺术家——谁可以代表一个国家?所以,我想问问你,当别人说——正如今年在拉合尔文学节上所言——Shahzia不是巴基斯坦艺术家,你个人怎么想?这对于细密画历史和你是否被写进其中有什么意义?

SS:首先要看这是谁说的,因为可以帮助理解当地的政治。我觉得有一种计策是通过一直重复一件事,试图让其变成现实。你知道,当你一直重复一件事它就会变成现实了吗?所以这种诡辩会导致一种排除政治。这让人更容易重写历史——在像巴基斯坦这样的国家中,这是个尤其普遍的现象,是个关于其身份和根深蒂固的权力等级、既严重又悬而未决的问题。

VND:讽刺的是,艺术是世界上少有的可以将一个地方升华和容许联系的建立,同时保持某种地域性,使独特的与流行的变得明确。部分正是因为跨文化联系和成为一个地方这两种潜力间的张力,在今日造就了艺术为世界所知的动力。艺术能够前进与后退,那就是我认为创造一个会说“这是对的、那是错的”的排他性实践并没有作用的原因——艺术是否定这种方式的。尤其在像巴基斯坦这样的国家,它有着限制与军政的历史,而艺术总有某些办法可以与这种情况对抗,这是为什么这种排他并不适宜。但,话虽如此,我倒想大胆挑战向你提问,这对你会有什么不同?像你现在,是位国际知名的艺术家,组成幸福的家庭,有优秀的儿子,经常飞往各地,在沙迦、柏林、伦敦等地亮相……

SS:当然不同!

VND:好,那为什么?为什么会不同?

SS:这会带来一个巨大的分别,因为我的生活不是在离开了巴基斯坦之后才开始的。如果1986至1993年,即是当我还在巴基斯坦艺坛活跃的时期,被修改了的话,就像在近期的巴基斯坦当代艺术与当代细密画出版物所见的,那么我往后20年的职业生涯将完全不同。我觉得试图将我排除在当代细密画的历史以外,是当地的人物与那些想去“发现”的“局外人”企图改变对真实性的认识。但其他人将你从你的过去中排除,不管是谁——来自东方或西方,当地或世界,都不重要——任何人被任何形式排除,都变得个人。它变得紧张和冒犯,并且变成我们对抗的名目。作为艺术家,这些事情会在我们的文化的大历史上把我们分化,对吧?

VND:那是你离开的原因吗?

SS:如果我现在回顾我离开的原因,那非常多——并不是说我一去不返这样简单。我定期回到巴基斯坦去,我与那里的家庭和朋友关系很好,过去十年我也曾在那里创作。这与去美国无关,甚至纽约也并非目的地。我从来也不认为自己属于背井离乡。永远都有一种情况,你可以选择——你选择到你所选择的地方,在这方面非常灵活。有趣的是,大多数细密画都被收藏在西方博物馆里,而我极须要亲身看到一些原作。而且,当有距离的时候会让你更客观——对你自身的历史、自身的创作的客观——它使你处于一种较不可预测、较不安逸的境地。人们很难不让自己处于舒适、熟悉与同伴的陪伴,但我发现,通过使自己陷入更困难的境地,可以更谦虚地探索与学习。

VND:所以说你没有与巴基斯坦保持密切相关是错的?

SS:是与巴基斯坦,或是与社群密切相关?我们说的是什么社群?国际上我与很多艺术家与从业者社群都有联系。社群的概念非常流动。我想,这样说来,局外人投向寻找下个新目标的殖民意图已被当地政治所用。当地通常以自身的盛行的阶级系统来决定其代表,那地方权力结构正是我刚开始从事细密画创作时曾批判的。那时在NCA,细密画完全被人们忽略,它不够时髦令学生以它为主修。我选择了追随当时不受理睬的Bashir Ahmed,并非仅为了标新立异,而是去挑战我自己对他与他的作品的一无所知。讽刺的是,当代细密画现在已经明显被商业化了。

VND:嗯,那是全球化的本质,不是吗?你不可以说地方是绝对的地方,或跨越国界能脱离地区而存在。而且,“全球”对我们来说是什么意思?对我来说,“全球”一词是世界的互相依赖与互相联系,所以这是一种流动性。你的意思是,若采用一种排他的实践,流动性这一现实便不复存在,无论是政治或在艺术界里,而这是我们必须一致抵抗的。Shahzia,我期待在你下个作品展出的地方与你再次见面,祝你在伊斯坦布尔一切顺利!