-

From Issue 94

- Web Exclusives

- Archive

- Subscribe

R

E

V N

E

X

T

Final Confrontation , 2012, acrylic gouache on Canvas, 181.9 × 227.3 cm. Courtesy Taka Ishii Gallery, Tokyo / New York.

五木田智央是東京藝術圈中的局外人,帶點男孩的魅力,善於交際但寡言。他經常說他喜歡啤酒和專業摔角──尤其是1976年由日本的安東尼奧.豬木對美國冠軍穆罕默德.阿里。他研究的是唱片封套而非藝術圖錄。因此,當這46歲隨和的抽象人像畫家──他比較受獨立音樂及雜誌次文化多於駐東京的策展人和畫廊東主的歡迎──在2014年8月在位於東京東南面約一小時火車車程、享負盛名的DIC川村記念美術館舉行回顧展「大馬戲班」時,它把日本的藝術社區嚇了一跳。日本時報評論這展覽時,藝評人 Taro Nettleton 形容五木田為認真的藝術家,但亦認為他「一切都好,就是被日本藝術界忽略。」

當我到訪五木田的工作時──一個小得只有車房大小的空間──來到長達四個月的回顧展的尾升時,畫家欣喜地說起他如何在早幾天前才回來親自看看自己的展覽,其擠滿了年青好奇的日本觀眾。「館長告訴我,作為一位仍在世的藝術家可以在川村舉辦展覽,簡直是個奇蹟,」五木田說。「小孩並不是美術館一般的參觀者,」他又補充,該機構的目標受眾為美國及日本現代藝術的鑑賞家。

Inside Tomoo Gokita’s studio in Tokyo. Amid piles of books and various musical instruments, the artist presented a selection of sketches and works on paper. Photo by ArtAsiaPacific.

雖然這話並非嘲諷,五木田幾乎被該日本藝術機構不屑一顧,因此他曾經是位插畫家。但他的畫作以奇異的圖像和其運用該媒介的天賦而使人着迷。五木田能結合經典的超現實主義(廣闊夢境中孤獨的人物)及1980年代新表現主義的元素,並與別不同地帶點日本1970年代的平面設計(想想横尾忠則)及少許普普藝術。最受日本時尚達人及美國收藏家歡迎的是有限色調以水粉顏料畫成的布畫──有時藍色,但最常用的是黑、白和任何數量的灰色。它們大多是人像畫,有些寫實,例如《慶祝時間》(2011)是個似乎是一群通宵達旦的尋歡作樂者模糊的描繪,他們有着強壯的小腿和豐滿的大腿,而《神秘的啟示》和《折磨的花園》(皆2013)是像卡通或以密集的筆觸覆蓋着看不清的人物形態。在川村的展覽中,眾多的2014年作品均顯示他日漸趨向超抽象的作風。在《串燒同學聚會》(2014),六個圓胖的形狀型成一個線狀的構圖,而《保鏢》(2014)中一個形狀扭曲的人物,有剪得極齊整的流海和兩小點眼睛──還是鼻孔?──軟綿綿地附在一深灰色的樹枝上。

當被問到他這些對超現實主義及抽象主義的風格參考是否故意的,五木田總是否認。我們的訪問在去年11月進行,他渴一口冰冷的啤酒,認真地思考後解釋道:「我只是即興地做,然後,它很來好像這些類別,但我從不是故意的。」五木田則堅持,他面對着空空的畫布時,他只畫出腦裡所想到的。有些評論員稱他的作品為後概念藝術,因為它表面上缺少一個可以理解的概念。這可解釋在東京他的一些詆毁者對他的厭惡,但亦可從而明白他日漸增多的追隨者,尤其是在美國。

詭計多端的五木田喜歡躲避有關他事業的問題,他亦自稱為「自學」藝術家。然而,這並不是實情。他在調布長大,那是東京市郊的中產地區,他與太太及兩位孩子繼續在此生活,他兒時的房子與他的工作室相距甚近。五木田的父親是電通的設計師,該公司是日本最大的廣告公司,於1901年創立。在1970年代,五木田的父親為《花花公子》設計廣告頁面(五木田最近才發現父親曾與日本著名攝影師荒木経惟一起工作)。小時候,五木田在客廳裡隨處見到這軟性色情雜誌,他形容父親思想開明,亦回想起他鼓勵五木田翻閱該雜誌,他帶著個頑皮的笑容說,因為,引用他父親的話:「女人們是漂亮的。」(在日本,法例上容許出版的雜誌是不可以展示正面全裸照片的,特別是性器官)。許多同期於1960至70年代印刷的色情雜誌,他宣稱為「具影響力」的,仍留在他腦海中,並為五木田早期作為插畫家及後來成為畫家的作品的參考來源。若他不在翻閱《花花公子》的話,年青的五木田常常把玩泥土或塑膠模型,但他仍把大部份時間童年花在畫畫之上。在學校裡,他唯一感到興趣的科目便是學習日語漢字,因為他從記住視覺資迅中獲得樂趣,例如一個複習的字型的筆順。

因為五木田並不熱衷學習,1988年這年青的畫家於當地的一所藝術學校短暫就讀,他謙虛地坦言這並不是一所有名的學校,有學生申請它便會接納。那裡,他以各種顏色進行各種油畫的實驗。我詢問他是否還有在學期間的作品,他很樂意地找到了兩幅早年的畫布作品。縱使不能立刻認出是今天的五木田的作品,這些畫作也包含了幻想的元素,不過遠遠不及現在他見稱的那冷酷及灰調子的結構。其中一幅早期作品,畫中上半部畫了個有鬍子的男人,赤裸上身,身材健碩,下面穿上了一條寛鬆的卡其色褲子和白色Adidas運動鞋,並拿着一支乾草叉。他站在一個部落面具和一幅骷髗頭的油畫旁,而他身處像艾雪作品中有着無盡拱門的室內空間。作品的下半部塗上一道皇室藍色的長帶,鑲在個俗不可耐的金色巴洛克風格畫框裡,五木田承認是他親手挑選的。第二幅則是較小、畫上了深綠色幻影似的面容,融合了另一個用手托着頭的女人肖像。這兩張鬼魅似的臉被綠色、粉色及橙色的漩渦包圍着。這兩幅作品皆為稚嫩,而且能容易聯想起陳腐的1970年代前衛搖滾的唱片封套(想像Frank Zappa、Mike Oldfield或Pink Floyd)。

然而,音樂乃一道引領五木田進入美術較佳的道路。在藝術學校就讀兩年後,五木田於1990年輟學,轉而跟繼承父親衣缽從事平面設計,起初他創作的是夜總會單張。來自海外的噪音搖滾音樂人在1990至2000年代於日本發展了強大的追隨者,他們經常來到東京表演。透過從事音樂事業的朋友,五木田在後台遇見了不少到訪日本巡迴演出的音樂人,結果,他亦欣然同意替美國實驗音樂人Jim O’Rourke、Thurston Moore及龐克樂隊Deerhoof設計CD及黑膠唱片封套。不久,他的設計伸延至日本前衛時裝設計公司的推廣活動,例如津村耕佑的Final Home及Toga Archives,還有時尚及文化雜誌包括Barfout! 及現已停刊的Tokion。

縱使獲得了成功,五木田自1990年代中期還是多數時間離開了設計的行列而回到掃描及繪畫去。雖然他在時裝及音樂界已建立了不小的名氣,他依然認為見客及被要求修改作品令人煩厭。五木田偶然會替音樂人及如Tokion及Toga Archives等公司工作,因為它們會給他創作的自由。他向我解釋說在這轉變時期他財政上遇到何等的困難。為了解決部份現金流的問題,五木田限制自己只用兩種顏色,而當他在二者之間發掘出無盡的變化時,便是他把這策略達至完美的時候。「當我在調色盤上把玩黑白二色時,我驚覺其漸變是何等美麗。」這亦是他愛好掃描的自然發展──就是這類作品使他最初獲得關注的。

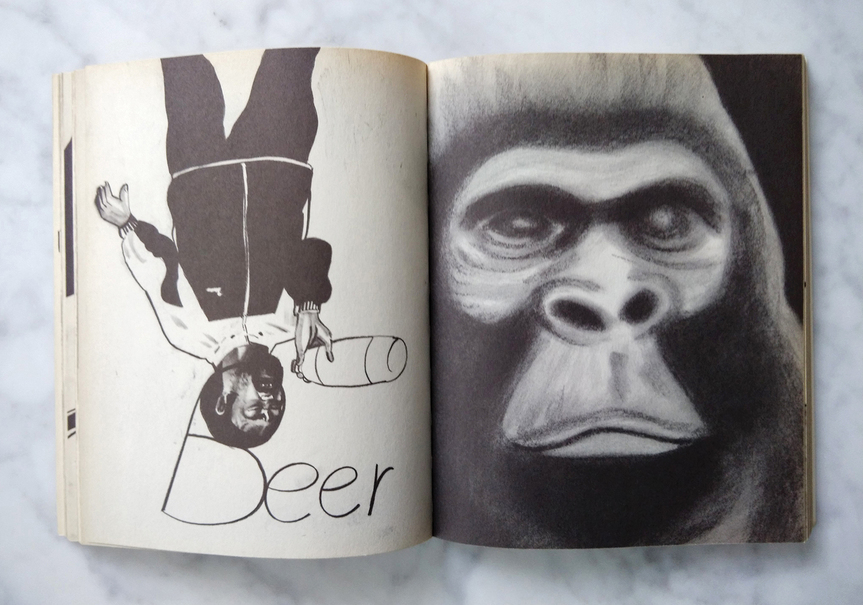

於2000年, 他突破至美術界,全因日本出版社Little More為他發行3,000本《內衣摔角》而迅速斷市,此書後來成為邪典的藝術家書藉,即使今天一本二手書仍索價好幾百美元。這日記大小的出版物內有190頁不規則形態的繪畫──一幅使人目眩混合的碳筆、水筆及墨水的寫實畫,主題包括海報女郎、猩猩、流氓、摔角手(墨西哥摔角冠軍,在這種自由摔角中,選手戴着色彩繽紛的面具,然後比賽輸了的一位須將其面具脫下)、舊式電腦、汽車及錄影帶,加上潦草書寫、視覺圖案及日語及英語文本──差不多所有都有着五木田沾滿碳的手指輕抹的痕跡,讓讀者感受到像翻着真實的藝術家草稿本的那種親密。

當他在亂塗的時候,從沒有想過會製作一本釘裝選輯。然而他出版其繪畫作品亦是件好事,因為《內衣摔角》帶領他到紐約藝術圈之內。五木田的一個早期個展,於2000年在日本Parco畫廊舉行,展出《內衣摔角》中的單頁作品。每張繪畫定價為30,000日元(當時約300美元)但沒有一幅出售。但當藝術家Taylor McKimens(日本藝術家河井美咲的配偶,以她迷幻的畫作及紙漿雕塑而見稱)在紐約新美術館事店內偶然讀到《內衣摔角》時,他邀請五木田參與「陌生市鎮」,一個2005年由McKimens於切爾西Dinter美術畫廊舉行的群展,其主題為在其他界別及科目受到肯定的美日藝術家,比如插畫、音樂,甚至滑板──McKimens都認為他們應當受到藝術界的更多注意。一篇在《紐約時報》刊登、由Roberta Smith撰寫的評論中,她讚揚這寂寂無名的日本插畫家:「展覽的其中一個高潮是專屬五木田智央由碳筆、墨水或鉛筆製作絶色的繪畫作品……五木田先生的詞匯包括插畫、色情刊物、抽象、兒童繪畫、書法及標誌畫,完美的控制、光滑的表面及色調的範圍都使黑與白給予生動的感覺。」

與日本不同,他在「陌生市鎮」展出的繪畫作品幾乎全部出售。在此之前許久,美國藝術商──如紐約的Jeffrey Deitch、來自墈薩斯城的Bill Brady及來自洛杉機的Honor Fraser──均邀請他在其畫廊參與群展或個展。2008年,石井孝之,東京牽頭畫廊的創辦人,尤其以其前衛日本攝影而聞名,將五木田羅列到其畫廊的展覽名冊中。石井回想他邀請這藝術家加入其畫廊的決定:「我受到五木田畫作及繪畫中的高色差單色調及非土地的內容所吸引。」

五木田的作品在美國銷售依然迅速。他的黑白色女人畫像──其面部被幾何或蟲狀繩結看來像以窗刮造成的圖案擦掉──尤其受歡迎,還有他繪有摔交選手、熱狗及其他懷舊庸俗的主題,均吸引來自美國及日本的收藏家。許多這樣的畫作來自他的鉛筆及墨水掃描,他仍喜歡繪畫,認為這使他「放鬆」,因為他往往複製着購自二手店的舊照片、電影及摔角雜誌。但日子久了,五木田倒置了其藝術創作的過程,他現自由地塗色,不需以草稿輔助了。

或許因為這樣,他近年的畫作變得更鬆散及更抽象。他告訴我:「作畫於我來說像做運動。」五木田憑直覺對畫布作出反應,而非井然有序地計劃一幅作品或描摹照片。到2008年,他的作品決然地選擇了油畫的方向,他開始較少對其喜愛的參考作出可認出的創作。《一次沉悶的蜜月》(2008) 畫出了一抹抹不同色調的灰色,描繪一名上身赤裸、穿上比堅尼的日光浴者與一名頭部成蜂巢形狀及矮胖身軀的癡肥人士,一起不安地坐在沙灘上,旁邊放着一個玻璃瓶和兩本書。在《惡意的誇大者》(2008)中,五木田施展迷惑的技術,黑白二色創造出有閃爍金屬光澤的、看起來似乎是大腸。其他身體器官出現在2009年藍白色的油畫系列,例如《這誤解與事實》畫着脾和腎的形狀。因五木田離開了視覺參考的具體性,亦避免談論其作品的意思,因此不能確定這些抽象的形狀和身體器官的相似是有意或偶然。

雖然他的作品暫時減少參照器官,然而女性形體大概永遠不會消失,因為他特別鍾情這主題。儘管他最近的女性畫作(如《艷舞女郎》及《出水芙蓉》[均2013年])仍然有着在逝去年華的裝模作樣但性感撩人的脫衣舞女郎,但作品所有真實的細節就被刪去。取而代之,寬闊的黑白顏料上有一些形狀被剪了出來,形成手指、頭髮、手臂的忸怩動作或女人大腿刺激感官的線條。雖然五木田在一些訪問中反覆指出他不知道自己為什麼喜歡畫女人──尤其是兔女郎──「一而再、再而三」女性的形態造就了他在超現實美學方面的培育。不論是部份模糊或是整體的抽象,五木田使人體(特別是臉部,好像墨西哥摔角的面具一樣)變化成一些超越塵世的東西,否定了觀者從欣賞面孔而取得的快樂,同時亦激發了他們的想像力。

當人體加入了超現實及性能量,五木田實踐的另一方面則是消除人體形態──這趨勢自2008年開始便出現在其作品中,縱使從《內衣摔角》中已出現蛛絲馬跡。然而,「大馬戲班」展覽充份表現了五木田對抽象的長期愛好。展覽展出了《無題#1-30》,是一批作於2003年但從未亮相的非具像繪畫,以墨汁、鉛筆、鉛子筆及蠟筆所畫。這些大小一致的作品看來機械,其實充滿了情感上的張力──就好像一個人工智能的機器被設定來製造藝術一樣。幾乎全是深深的暖黑色,這些單一色調的畫作滿佈了不同程度的亂塗、螺旋和汙跡。系列中有些包含了文字或對面容的模糊暗示,不過都被厚厚地覆蓋或劃去,而其他則有著幾何形狀或類似象形文字的草草記號。當被問及這批早期非比尋常的作品時,五木田解釋它們是來自事業比較艱難的時期,那時他正為自己的身份爭扎──究竟他是個設計師或是個畫家?──亦不能從心所欲。因此,在瘋狂的純即興記號繪畫中他釋放自己。這些無拘無束的繪畫,否定了認定五木田僅是一位平面設計師,他成功地從T恤及CD封套跨越到美術去。

習慣被旁人低估的五木田不會理會他在日本藝術界中的地位,儘管這裡因着他作品的內容仍然將他歸類為平面藝術家──又或者五木田明顯地漠視它──更具體的說,是因為他設計的背景及其在本地次文化社區所受的歡迎。受到日本藝術界否定,他亦不是第一人,不論他在商業上在海外得到成功及在日本有着年青的支持者。村上隆、会田誠及奈良美智都曾經,或仍然,多數被日本當地藝術界的某派別忽視,這些人不尊重為海外市場分別創作的御宅(埋首電腦的怪胎或呆子)、恐怖的可愛或可愛藝術。然而,不像其當代的同行,五木田鮮有以「酷日本」的標記來兜售,即動漫或動漫式的圖像,他亦沒有一大群助手替他大量生產作品。他寧可專注自己與油彩的個人經驗,及如何以自己混合各種純熟的畫家手腕,將顏色在畫布上活動,使之成為一個無盡的色調,猶如他2003年作的抽象畫一樣。

其實,五木田似乎對自己不完全被日本藝術架構認同頗為自在,而他沒有一絲自大地解釋他是何等地感到光榮去年可以在紐約Mary Boone畫廊舉辦個展,該畫廊擁戴1980年代的畫家如Julian Schnabel、Eric Fischl和David Salle都是他自十來歲時在翻閱書本及雜誌中認識的。事實上,與村上、会田及奈良以漫畫及日本畫作參考不一樣,五木田告訴我他在藝術學校的日子裡,是圍繞Mary Boone畫廊的一代紐約新表現主義藝術家留下了最深的印象。也許,這便是他在日本(青年文化)及海外的觀眾(國際藝術界)對他不墨守成規的畫作著迷的原因:低文化修養的西方庸俗與對抽象的誇國感染的混合。當然,一幅有關摔角壓制的畫作,如他的《Half Nelson Courtship》(2012),從未曾如此同時地有趣及美麗過。